2025年4月7日-4月12日,广州大学2023级人文地理与城乡规划专业共48名同学,在陈晓越、千庆兰、邓清华、姜燕宁、滕丽五位教师组成的教师团队的指导下,在厦门泉州多地顺利展开分组实地考察调研活动。

鼓浪屿上探文脉:探寻中西合璧的社区智慧

在经过4月7日一天的行程之后,师生抵达了厦门,在次日上午,实习活动正式展开。各小组在码头上陆续登船,通过船上的讲解,同学们了解到鼓浪屿“三岛”——高尚的文化之岛、优雅的宜居之岛、精致的旅游之岛的发展目标以及其基本概况,随后登陆鼓浪屿进行实地考察。

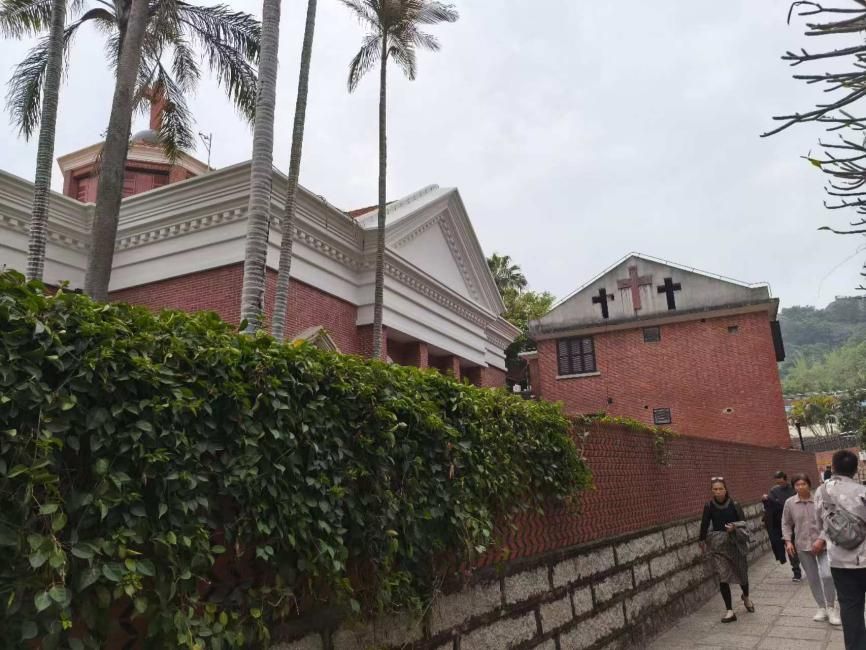

踏上鼓浪屿,三一堂等西式建筑与中式庭院的和谐共存,菽庄花园更是将中式园林的含蓄与西式建筑的开放完美融合,展现了中西文化交汇的独特韵味。

三一堂

寂庄庄园

同学们仔细观察了每一座历史建筑。它们的建筑风格、装饰细节,无不透露出中西文化的深度交融。这种文化的碰撞与融合,为鼓浪屿赋予了独特的城市风貌。此次探访,让同学们深刻体会到在城市规划中尊重并巧妙融合不同文化的重要性,同时也为后续学习提供了宝贵的实践案例和灵感来源。

鼓浪屿上民宿

展馆里读蓝图:解码侨乡文化的空间密码

4月9日,师生团队于上午首站探访厦门规划展览馆,通过展馆讲解员的讲解以及多媒体影院观影,系统认知厦门市“多规合一”实践成果。

规划馆合影留念

展厅讲解重点解析“一岛一带多中心”空间结构,探讨生态控制线划定与城市增长边界的协同机制,理解规划技术语言如何转化为可感知的城市空间形态。同学们结合国土空间规划体系,从“三区三线”管控要求出发,基本理解了城市开发边界与永久基本农田、生态保护红线的空间关系,认知规划决策的科学性与复杂性。

规划沙盘模型

下午,以“闽南侨乡文化对城市风貌的形塑”为专题,在集美学村开展研学。在“穿西装戴斗笠”的嘉庚风格建筑群中,解析华侨文化如何通过建筑符号实现本土化转译;跟随当地导游于陈嘉庚故居,梳理南洋侨汇与近代教育设施的空间耦合关系。侨乡文化不仅塑造独特的建筑风貌,更通过教育设施的空间布局推动近代化进程,形成“文化-空间-发展”的联动效应。

陈嘉庚故居现场讲解

陈嘉庚纪念馆

古港边绘新图:传承海丝文化的规划基因

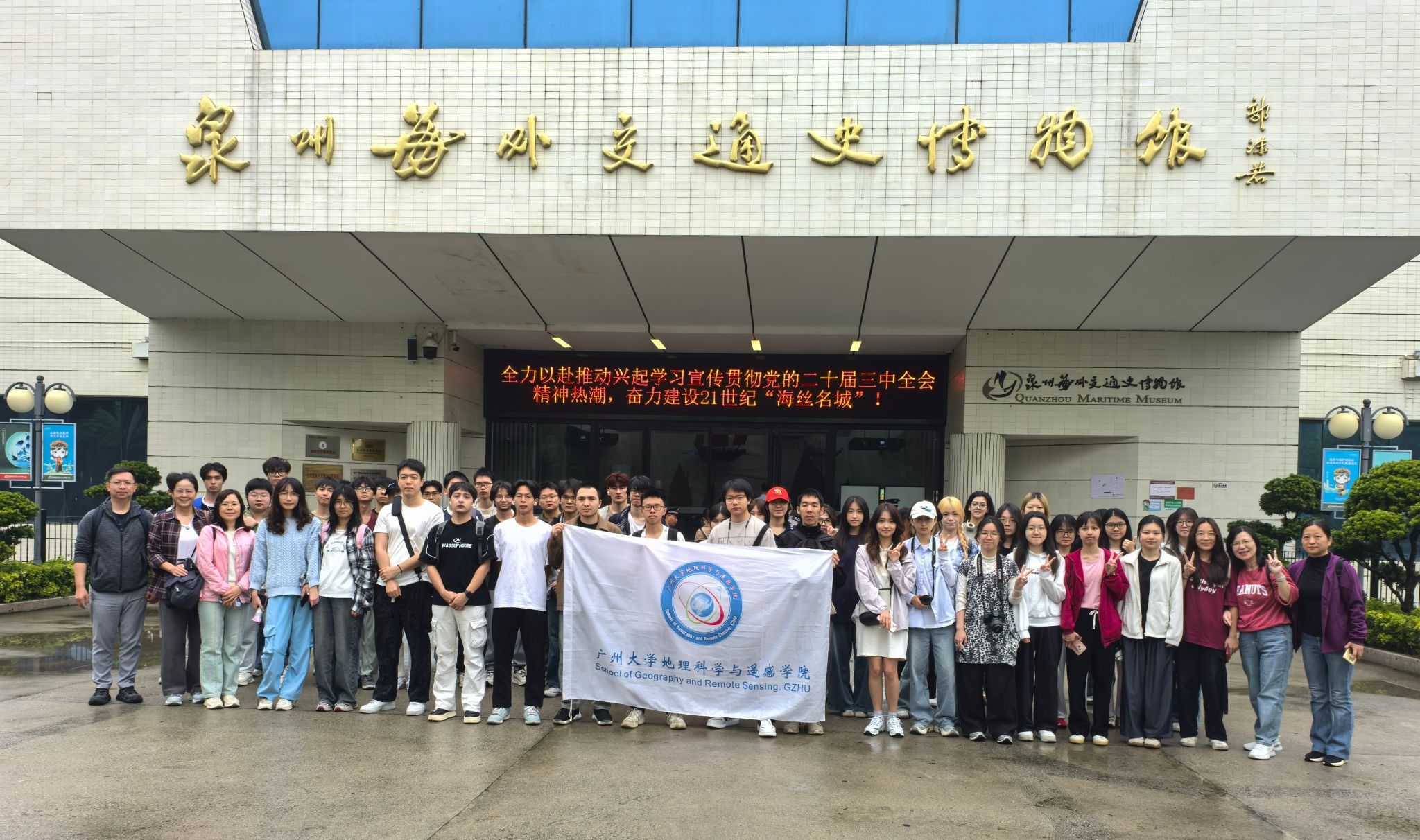

4月10日,到达泉州后正式开始活动的第一天上午师生团队首先到达了泉州海外交通史博物馆。

泉州海外交通史博物馆外合影留念

上午研学以"海丝文化对闽南建筑的空间形塑"为课题展开。在博物馆的"刺桐港记忆"展厅,师生们仔细观察比对古代商港遗址与现代城市肌理,发现宋代码头遗址与当代港口经济区呈现惊人的空间耦合——这正是海丝文化在地理空间上的显性表达。

下午考察以"古桥遗产与渔村新生的共生逻辑"为课题展开。在洛阳桥遗址,有小组发现的桥体石构件上的海生生物附着痕迹,成为研究海洋环境变迁的活体档案。桥亭石柱的捐赠人题名碑与现代的桥梁观察监测形成时空对话,正是基础设施文化遗产保护的生动样本。

泉州洛阳桥

蟳埔民俗文化村蚵壳厝的银灰色外壳在阳光下泛着珠光。当同学们打开手机地图以卫星影像俯瞰渔村肌理,错落有致的蚵壳厝与新建文旅设施呈现有机耦合——传统渔村正通过空间重构实现产业转型。

蟳埔民俗文化村街景

古桥遗产不仅是凝固的历史,更是激活乡村发展的文化引擎;渔村转型不是推倒重建,而是在空间肌理中织补新传统。这种"遗产-空间-发展"的联动机制,正在闽南大地上书写着文化传承与乡村振兴的双重叙事。

古街巷焕新颜:探寻海丝古城的活化之道

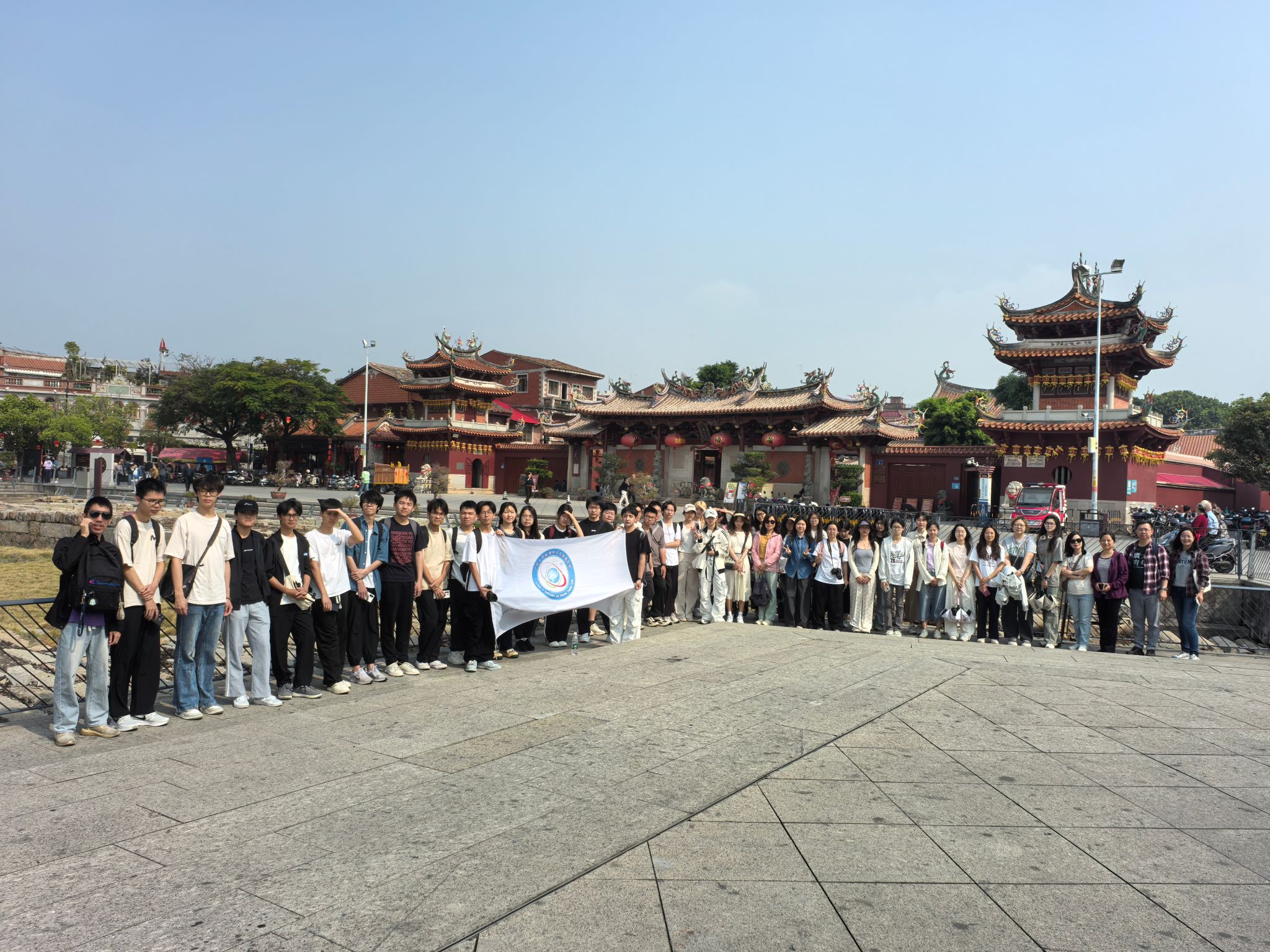

11日全天活动分组深入泉州古城核心区,带队老师首先在天后宫前给同学们进行现场讲解,介绍了泉州古城的发展历史和天后宫的地位。

老师现场讲解

天后宫合影留念

有小组聚焦天后宫,发现建筑布局中的"龙脉"理念:中轴线贯穿天后宫与德济门遗址,形成"神道-城门-海港"的空间序列,彰显古人"通神达海"的营造智慧。

天后宫不仅是信仰中心,更是社区纽带。每年元宵节"乞龟"民俗,将传统信仰转化为公共艺术实践,呈现出一种"神圣空间-世俗生活"交融的现象。

泉州古城的保护更新绝非简单的"修旧如旧",其保护升级可以总结为"空间重构-功能业态织补"的策略,实现历史文脉与城市发展的共生共荣。这种"活态传承"的范式,正在当代语境下书写着遗产保护的新篇章。

通过本次实习,使同学们对城市发展现状问题和规划获得直观和感性的认识,加深对课堂内所学的城市规划基本原理的理解,也实地了解城市规划工作的完整过程与管理方式。