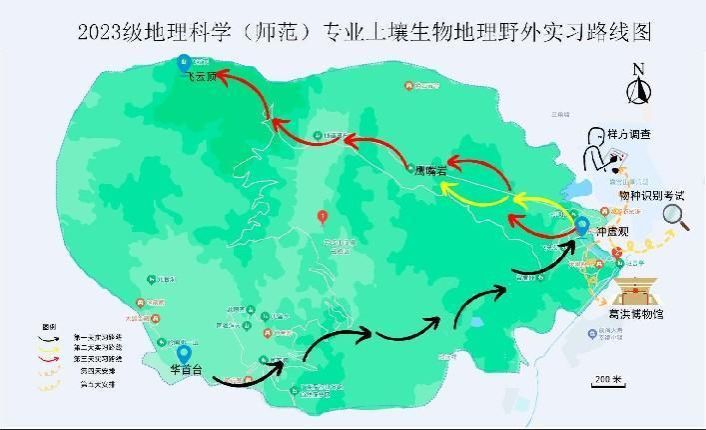

2024年11月11日-15日,在徐国良、俞方圆、龙冬平、冼汉标和张盛达五位老师的带领下,地理232和地理233班的同学们前往惠州罗浮山进行了为期五天的土壤生物地理野外实习。实习路线总体为罗浮山自然保护区和罗浮山风景名胜区内的华首台--狮子峰--鹰嘴岩--飞云顶--葛洪博物馆。本次实习有效地增进了同学们对生物地理学、土壤地理学理论知识的理解和实践能力的锻炼。

罗浮山自然保护区和罗浮山风景名胜区实习路线

实习过程与内容

DAY1

同学们抵达本次实习第一站——罗浮山省级自然保护区宣教中心观看罗浮山保护宣传片。宣传片不仅展示了罗浮山的自然风光,还详细介绍了近年来保护区为保护生态环境所做出的努力,包括植被恢复、野生动物保护以及减少人为干扰等方面的具体措施。通过一个个生动的例子,同学们深刻体会到人与自然和谐共处的重要性。

同学们在会议室观看宣传片

接着,保护区管理处负责人林科长为同学们讲解保护区森林防灭火指挥作战图。同学们了解到保护区大多是抢救式保护,即在遭到人为严重破坏后进行紧急的保护。经过近40年的努力,保护区逐渐恢复了往日的生机。

保护区森林防灭火指挥作战图

同学们听林科长讲解指挥作战图

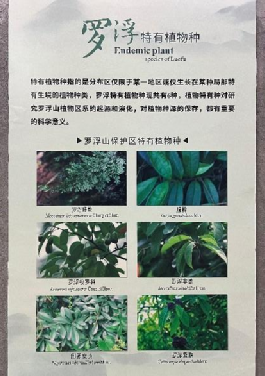

之后,同学们走进罗浮山生物、土壤标本展览馆仔细观察了罗浮路蕨、罗浮梭罗树、罗浮苹婆和罗浮紫珠等保护区特有植物种的标本,以及赤红壤、山地红壤、山地黄壤和山地草甸土等不同区域的代表性土壤样品,还了解了不同土壤的物理化学性质及其对植物生长的影响,加深了对生物多样性和土壤科学的认识。

保护区特有植物种介绍

随后,同学们在保护区工作人员李工带领下,参观宣教中心后方的百草园。

李工给同学们讲解白花鬼针草

李工用白花鬼针草给同学处理被虫子叮咬的包

下午,同学们随俞方圆老师在华首台120-200 米区域开展植物认种与标本采集。俞老师先介绍了罗浮山植物的地理环境、群落结构和特征,以及垂直分带性等。同学们边听俞老师讲解沿途植物,边采集植物标本,仔细辨认其形态特征;其中桑科榕属常绿乔木青果榕的茎花现象尤为引人注目。

罗浮山垂直分带

同学们听俞老师讲解

同学们采集破布叶

青果榕

接着,同学们随徐国良老师到华首台附近观察赤红壤剖面并采集土层样品。此处海拔低,水热佳,化学风化和淋溶作用强,原生矿物分解后的次生黏土矿物经淋溶淀积形成富铁铝氧化物土层(脱硅富铝化成土过程),使土壤整体呈红色。

赤红壤剖面

徐老师为同学们示范土壤剖面挖掘

徐老师指导同学们采集赤红壤样品

晚上,同学们在酒店会议室对白天采集的植物进行整理和压制。首先将植物材料仔细地铺平在吸水纸上,确保每一片叶和每一朵花都平整展开,必要时适当修剪,使各个部位互不重叠。接着在植物上方覆盖一层新的吸水纸,重复这一过程,直到所有植物都被妥善安置。最后合上标本架,并用红绳绑紧,再放重物压实。

同学们在制作植物标本

同学们制作的蒲桃标本

蒲桃的花

DAY2

上午,同学们随俞老师从冲虚观出发沿狮子峰线进行生物群落特征观察和标本采集,直至鹰嘴岩。同学们一路采集许多植物标本,其中形似熊掌卵状三角形的地桃花、菱形叶的白楸、冲鼻的假臭草、“名如其人”的半边旗瞬间吸引了同学们的目光;而满载收获的喜悦更是一扫大家因爬陡坡带来的疲累。

俞老师带同学们观察和采集半边旗

中午,队伍抵达鹰嘴岩与徐老师会合,在接近600米的一个陡坡边观察和采集山地红壤。该陡坡处于山体夷平面上,因热量条件较好,坡面侵蚀较强,盐基离子和土壤黏粒被大量带走,导致淀积层比较单薄且黏粒含量少,母质类型主要呈坡积母质的特征。特征土层仍然以脱硅富铝化过程为主,心土层呈红色,但由于发育时间较短、风化不够彻底,黏土矿物形成效率较低,土层中含有大量细小砾石(粗骨化现象)。

山地红壤剖面

徐老师指导同学们采集山地红壤样品

DAY3

上午,师生们经过2个多小时的艰辛跋涉,终于来到第三个土壤剖面——山地草甸土。该剖面海拔约1200米,整体呈上黑下黄。由于气温较低、风大,乔木难以发育,植被以灌木和草本为主,草本植物根系提供了丰富的有机质来源,且分解慢,于是形成深厚的腐殖质层,腐殖化成土过程极其显著。

同学们爬好汉坡

山地草甸土剖面

同学们在剖面处取样

随后,同学们继续向上,前往飞云顶。山路崎岖,沿途云雾缭绕。登顶后,忽地猛风袭来,顷刻雾散,山顶原貌毕现,但旋又云遮雾罩。站在1296米的飞云顶上,大家一览众山小,纷纷在这壮观的景致中合影留念。

登顶路上云雾缭绕

风吹雾散,宛若置身仙境

在飞云顶稍作停留,同学们下山前往最后一个土壤剖面观察点——山地黄壤。该剖面和前面所观察的几个都不同,整体呈黄色。据徐老师介绍,这是因为其所处环境非常潮湿,形成了大量氧化铁水合物,黄化作用十分显著,形成了具有黄色特征的淀积层。

山地黄壤剖面

DAY4

上午,地理232班同学参观葛洪博物馆,地理233班同学进行群落样方调查,下午行程互换。在博物馆内,同学们了解了罗浮山丰富的中草药资源,以及东晋医药学大师葛洪与罗浮山的故事。

展厅内陈列的植物标本

师生们在博物馆前合影留念

样方调查地点位于冲虚观附近。每个小组需设置10m*5m的样方以统计乔木情况,在其中设2m*2m的样方以统计灌木情况,再在其中设1m*1m的样方以统计草本情况。8个小组各负责一个样方,大家分工明确——认种、测量、记录,有条不紊地开展样方调查。期间天公不作美,小雨淅沥,但雨水浇不灭同学们的热情,任务顺利完成。

同学们冒雨认真进行样方调查

DAY5

最后一天上午迎来了令人紧张的认种考试。同学们以小组为单位,按顺序进行考试,将实习期间所认识的植物辨别出来并写在答题纸上。考试结束,中午返校。

同学们进行认种考试

实习感悟

经过五天的土壤生物地理野外实习,同学们将课本知识运用于实践,又从实习所观察的现象中学到更多知识,加深了自身对植物特征、群落组成与结构、土壤成因及二者分布规律的认识与理解。相信通过此次实习,同学们将更好地掌握生物地理学与土壤地理学的相关知识,同时也体会到地理学人吃苦耐劳、勇于攀登的精神。地理学人,一直在路上!

供图:徐国良、俞方圆、龙冬平、冼汉标、张盛达、叶佳延、梁天豪、黄嘉炜