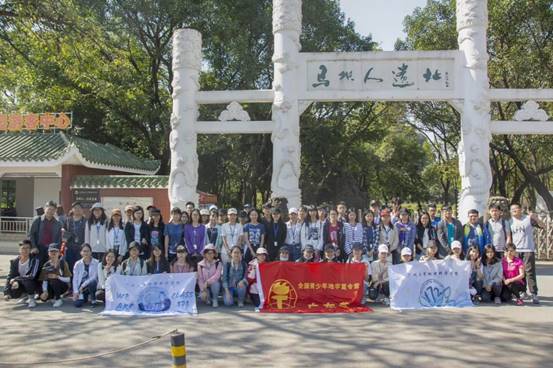

继与“孟州坝”、“芙蓉山矿山公园”、“帽峰公园”以及“丹霞山”告别之后,我们继续向前进发,来到了我们实习的下一站“马坝人遗址”!

图1 马坝人遗址前合影

“马坝人遗址”位于广东省韶关市曲江区马坝镇西南三公里出的狮子岩,是两座由石灰岩形成的孤峰,属于喀斯特地貌晚期——残丘。

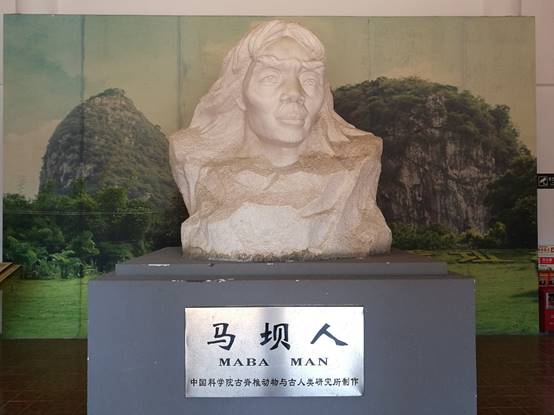

图2 马坝人石像

“马坝人”,生活于“旧石器时代”,属早期智人,其脑容量已接近现代人水平。与“北京人”不同,马坝人有着突出的眉骨,眉嵴粗厚,眼眶部位较现代人明显收缩,额骨长于顶骨,表现出和“直立人”类似的原始特征,又具有“智人”的进步性质。马坝人的颅骨骨壁较薄且较为隆起,推测其脑量可能较大。“马坝人头骨”是新中国建立后首次发现最重要的人类化石,是亚洲地区原始类型早期智人的代表。

图3 陈老师讲解中

在更新世长达二三百万年的岁月里,地球上的气候发生过多次大的波动,出现了冰期和间冰期的更替,地处低纬度地区的岭南虽然没有出现冰川现象,但也没有能免于全球性气候变动的影响,出现过比今天炎热或寒冷的时期。

在马坝人的时代,粤北地区曾一度变得比较凉爽和干燥,环境变化影响生物变迁,影响生物生存,这使得当时一些原本生活在华北适应温带气候的动物也南迁至此。

图4 早期人类分布图

从这张地图我们可以看出,我国早期的人类主要分布在“黑河-腾冲”一线以东的地带,且大多分布在各种流域地带,此处适宜的气候与环境分别造就了旧石器时代的“马坝人文化”和新石器时代的“石峡文化”(4-5千年前)。

图5 马坝人使用的石器工具

我们可以看出“马坝人”使用的石器工具的磨圆度较强,由此可以推断出马坝人生活的环境为水动力较强的“河流环境”。下面让我们着重了解一下“马坝人”生活的这种环境,马坝人生活的环境属于“溶洞”,即“喀斯特地貌”。

图6 地下喀斯特地貌

这种地貌有地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌之分,大致可以分为三层:第一层,河流水面,第二层相当于河流阶地,第三层主要为“残丘”。由于古人类活动,地下喀斯特地貌的石笋,石柱等不太明显了,地上喀斯特地貌为残丘等,有较多小的微型喀斯特地貌,石牙和溶沟。

马坝人遗址的发现,对于研究中国南方地区早期人类体质形态的演化具有重要的意义,对研究古人类在这一地区的活动和当时的地理气候及生态环境都有很大帮助,为进一步探讨人类演化和发展提供了重要的实物资料。为完善我国原始人类发展的序列提供了相当重要的资料,马坝人的发现,证明了广东的历史可以上溯到原始社会的远古时代。

图7 石峡遗址前合影

继马坝人之后的新石器时代至先秦时期,曲江青山绿水之间,古代先民在此创造了更加繁盛的文化遗存,其中重要的代表就是“石峡文化”。

石峡遗址坐落于曲江区狮子岩风景区狮头、狮尾两岩间,俗称石峡,遗址而因此而得名。遗址于1972年发现,面积约3万平方米。1975年底至1978年底,经过三次发掘,揭露面积3666平方米,清理墓葬132座。发掘和研究表明,石峡遗址共有四个时期的文化遗存:年代从今五、六干年前新石器晚期前段至春秋早期,为研究广东新石器晚期至青铜时代的文化内涵、特征年代及与其他地区的文化交流与人群迁徙提供了其重要的实物史料;其中特别是石峡文化,由于其不仅置身中国文明社会形成的重要时期,且地处岭南、其地位由显重要。石峡文化为我们进一步探索岭南地区从原始社会到秦汉以前的社会文化的发展找到了一把重要的钥匙。

今天上午的马坝人故乡和岩洞的考察结束,大家获益颇多,并踏向下一实习点——惠东巽寮湾。从中午到晚上,长途的跋涉,让我们略显疲劳,但是在路途中看到的晚霞,“朝霞不出门,晚霞行千里”,漫天彩霞宛如上帝打翻了调色盘,色彩搭配异常艳丽,为我们的行程渲染出新的光彩。

图8 路途中的晚霞

供 稿:地理171、172班

审 稿:曾 娟

文 案 编 辑:黄 颖 达

责 任 编 辑:曾 娟